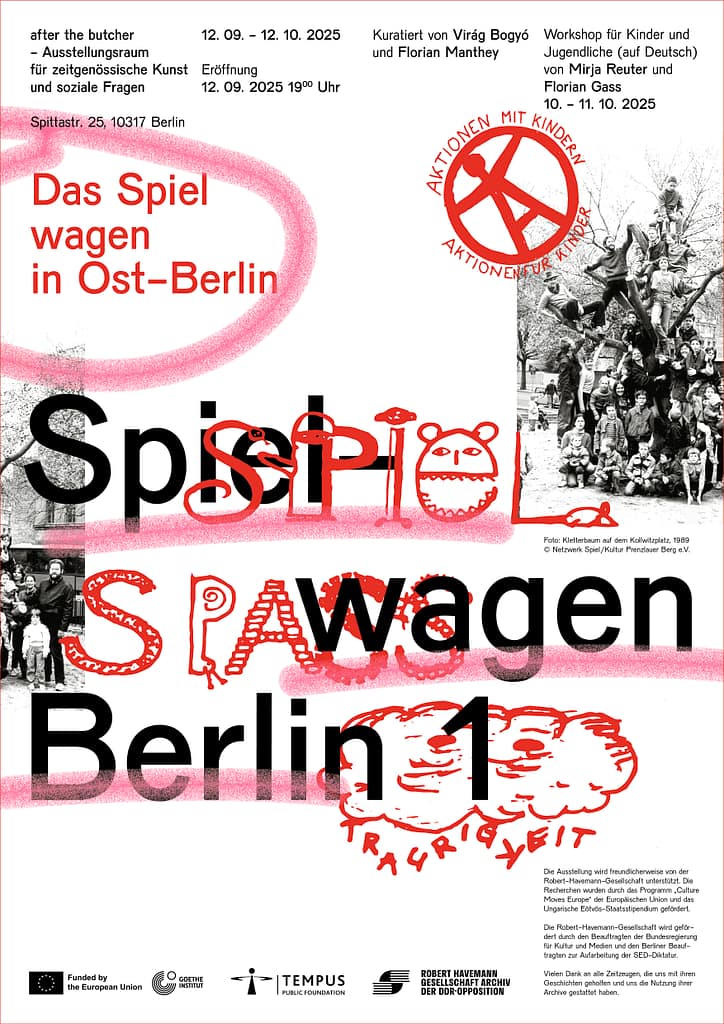

Die Ausstellung Spielwagen Berlin 1 – Das Spiel wagen in Ost-Berlin behandelt die Geschichte und das Erbe der in Ost-Berlin ansässigen Gruppe ‚Spielwagen Berlin 1‘, die in der späten DDR als Pionierin des experimentellen Spiels und der informellen Bildung auftrat.

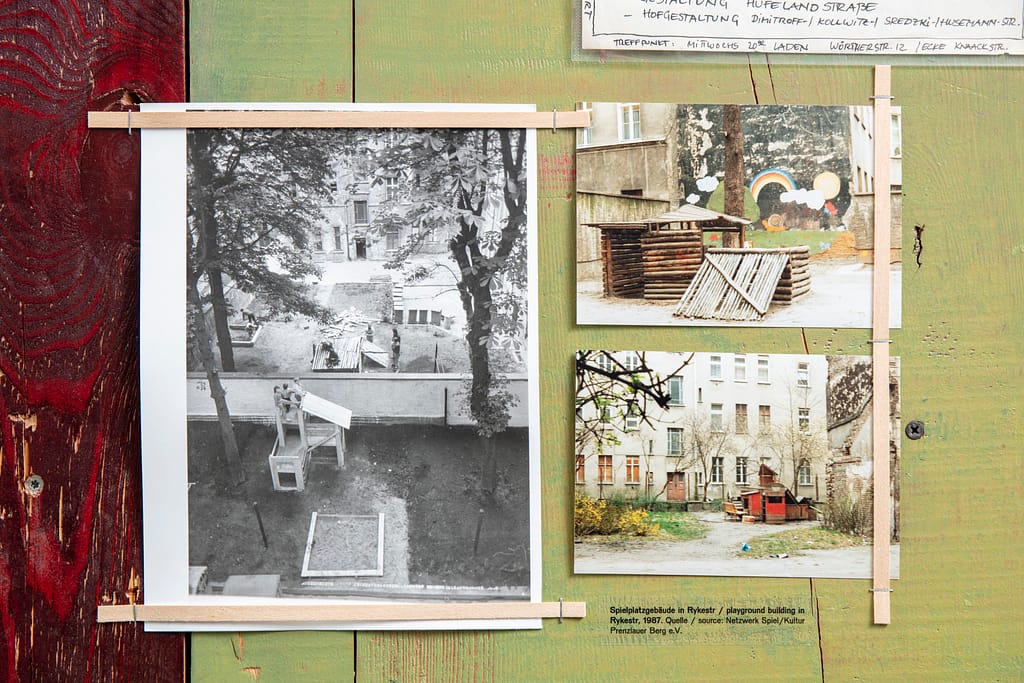

Die Ursprünge des Kollektivs reichen in das Jahr 1979 zurück, als die Vorgängergruppe und das ursprüngliche Kollektiv ‚Spielwagen Berlin‘ gegründet wurde. Die Mitglieder des Kollektivs beschränkten das Spielen nicht nur auf dafür vorgesehene Spielplätze, sondern betrachteten die ganze Stadt als möglichen Spielplatz. Ihre Arbeit zentrierte sich um einen umgebauten Möbelwagen – den gegenständlichen Spielwagen -, der zum Transport von Materialien und Werkzeug für mobile Spielaktionen in verschiedenen Ost-Berliner Stadtbezirken genutzt wurde. 1985 spaltete sich die ursprüngliche Gruppe in zwei Gruppen auf.

Die Gruppe ‚Spielwagen Berlin 1‘, die im Fokus dieser Ausstellung steht, setzte ihre Aktivitäten primär in Prenzlauer Berg fort und entwickelte baubasierte Formate wie das Stadtspiel, bei dem Kinder gemeinsam kleine Städte aus Pappe und Brettern bauten und demokratische Prozesse im öffentlichen Raum inszenierten. Diese experimentellen Praktiken der Utopiebildung fanden in den letzten Jahren der SED-Diktatur statt, in einem stark überwachten politischen Kontext. In der Zeit des Umbruchs und der deutschen Wiedervereinigung eröffneten sich für die Gruppe Möglichkeiten der institutionellen Neuerfindung. Anfang 1990 gründeten einige Mitglieder von ‚Spielwagen Berlin 1‘ das ‚Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.‘ – eine immer noch bestehende Verkörperung ihrer politischen Ideale, die auf Fürsorge, lokaler Aktion und partizipativer Demokratie fußen.

Die Ausstellung beleuchtet umfassende gesellschaftliche und politische Transformationen durch das Brennglas ‚Spielwagen Berlin 1‘. Im Mittelpunkt stehen der Gründungskontext und Themen wie „Modelle“, „Netzwerke“, „Räume“ und „Transformation“. Die Ausstellung will zeigen, was in einem Land der begrenzten Möglichkeiten durch protozivilgesellschaftliches Engagement möglich war und wie geschickt die Akteure staatliche Strukturen unterliefen oder eigen-sinnig nutzten, um sich und ihrer Utopie relative Freiräume zu erschließen. Kuratiert wurde die Ausstellung von zwei Experten der Spielwagen- und Spielplatzgeschichte im Realsozialismus: der Kulturwissenschaftlerin Virág Bogyó und dem Historiker Florian Manthey. Akribisch zusammengetragenes Originalmaterial aus Privatarchiven wird erstmals öffentlich gezeigt. Interviews mit Zeitzeugen aus dem ‚Spielwagen Berlin 1‘ sind Teil der Ausstellung.

Als Begleitprogramm der Ausstellung findet der Workshop „Utopische Stadtteilgeschichten für eine Figurentheaterbühne” für Kinder und Jugendliche mit den Künstler:innen und Kunstvermittler:innen Mirja Reuter und Florian Gass statt.

Die Ausstellung wird freundlicherweise von der Robert-Havemann-Gesellschaft unterstützt. Die Recherchen wurden durch das Programm „Culture Moves Europe“ der Europäischen Union und das ungarische Eötvös-Staatsstipendium gefördert. Virág Bogyó und Florian Manthey danken alle Zeitzeug*innen, die mit ihren Geschichten und der Nutzungsmöglichkeit ihrer Archive zum Zustandekommen der Ausstellung beigetragen haben. Besonderer Dank an:

Thea BLANK, Jemima FOXTROT, Tibor HORVÁTH, Annika HÖGNER, Nilson KIRCHNER †, Volker SCHUBERT, Meta SELL, Martyn SORGE, Bernd STUDE, Zoltán SZMOLKA, Sabine TESKE, Elbe TRAKAL, Mike WEIMANN, Sebastian ZILM, Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V., Robert-Havemann-Gesellschaft und Spielkultur-Buch e.V.

Foto-Dokumentation: Ludger Paffrath, Berlin