Shannon Bool, Anton Bo Matzke, Kim Hankyul

Ausstellung: 19. Juni -15. August 2021

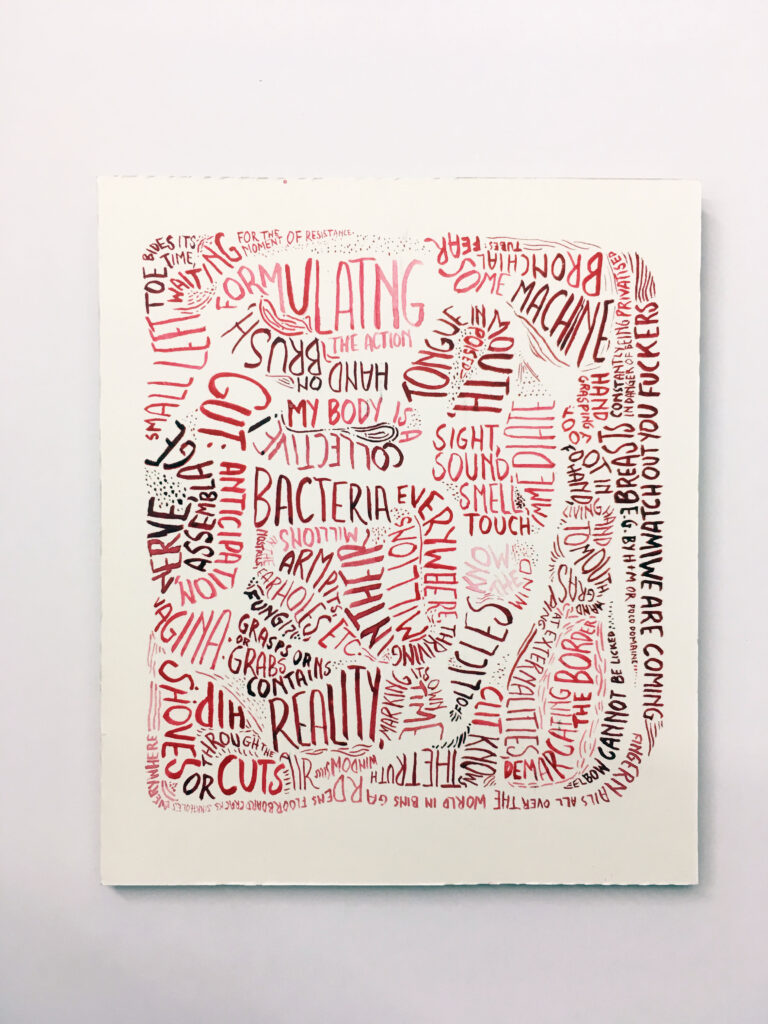

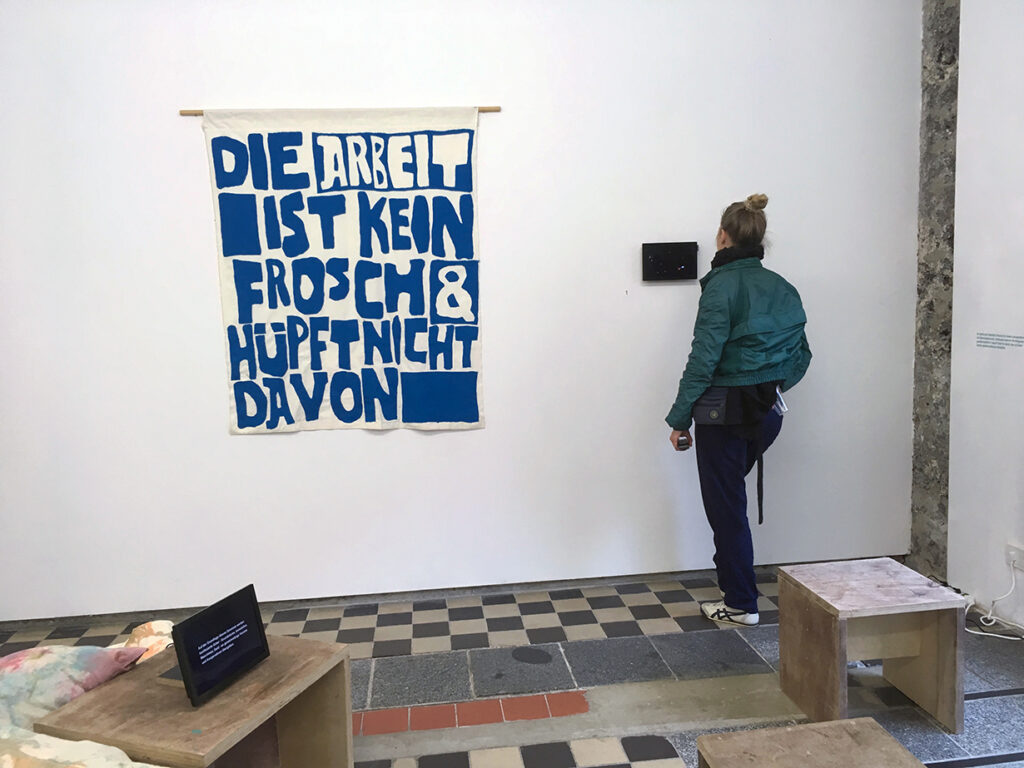

Cracks and Reforms and Bursts in the Violet Air präsentiert eine Konstellation von Kunstwerken von Shannon Bool, Kim Hankyul und Anton Bo Matzke, die über den Status der künstlerischen Produktion innerhalb breiterer Felder sozialer Beziehungen meditieren. Der Titel der Ausstellung entlehnt eine Zeile aus T.S. Eliots The Waste Land (1922), einem einflussreichen, frühmodernen Gedicht, das zahlreiche Bilder und Textzeilen aus anderen Quellen verwendet, um eine Nachkriegslandschaft eher durch Affekte, Perspektivwechsel und fragmentierte Erzählstrukturen als durch eine sachliche Schilderung zu beschreiben. Die Anspielung ist passend, wenn man das aktuelle Gefühl der Unsicherheit in Folge der Pandemie bedenkt, sowie eine allgemeine Desillusionierung über das Leben unter dem nunmehr über dreissig Jahren anhaltenden Neoliberalismus und seinem sozialen und wirtschaftlichen Versagen. Die Künstler:innen haben die Situation genutzt, um eine Reihe von Kunstwerken zu produzieren, die Materialien umfunktionieren und umverteilen und dadurch die Systeme zur Bewertung des alltäglichen Lebens befragen.

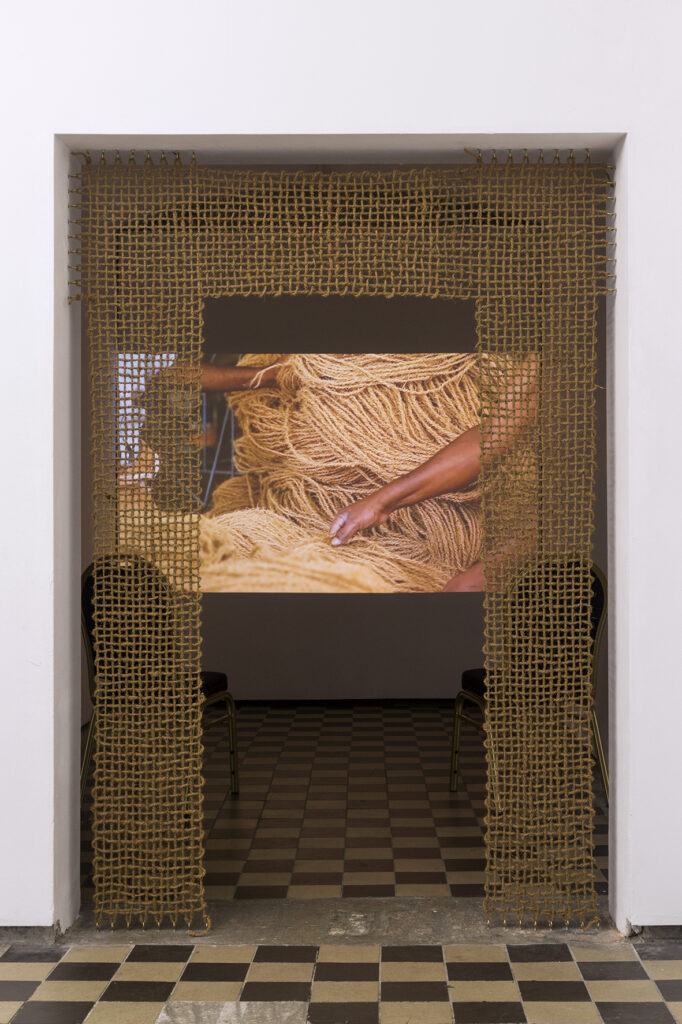

Shannon Bool’s großformatiger Wandteppich, Crimes of the Future, eignet sich eine dokumentarische Fotografie einer Ausstellung im Yves Saint Laurent Museum in Paris an. Die Arbeit schlägt ein völliges Überdenken der Materialität von Bildern vor, indem sie die symbolische Sprache der Fotografie als künstlerisches Medium perforiert und sprengt. Das Raster der Pixel, aus denen das digitale Bild besteht, wird technisch in ein Jacquard- Webmuster übersetzt – die Auflösung wird dabei unscharf. Schaufensterpuppen werden ausgeblendet und durch collagierte Bilder signifikanter brutalistischer Gebäude ersetzt – ein Echo auf die digitale, systemische Kontrolle von Informationen. Neben einer „digitalen“ Sensibilität im Kunstwerk gibt es auch eine „analoge“: Die Darstellung des weiblichen Körpers wird als Projektionsfläche und Chiffre eines konsumistischen Blicks enthüllt. Bool greift auf die generischen Scherenschnitte zurück, um Fragmente spezifischer, hochmoderner Behausungen religiöser Kultur wie die Wotrubakirche in Wien von Fritz Wotruba, die Nevigeser Kirche in Düsseldorf von Gottfried Böhm oder das Zweite Goetheanum in Dornach von Rudolf Steiner zu präsentieren. Der moderne Mythos vom sakralen Wert der Lesbarkeit des Zwecks, der durch die Ausgewogenheit von Design und Materialwahl erreicht wird, wird von Bool auf den Kopf gestellt und enthüllt eine ganze Hierarchie versteckter bürgerlicher Werte, die letztlich darauf ausgelegt sind, das Begehren sowie die Bewegungen und die Arbeit der menschlichen Körper zu verwalten.

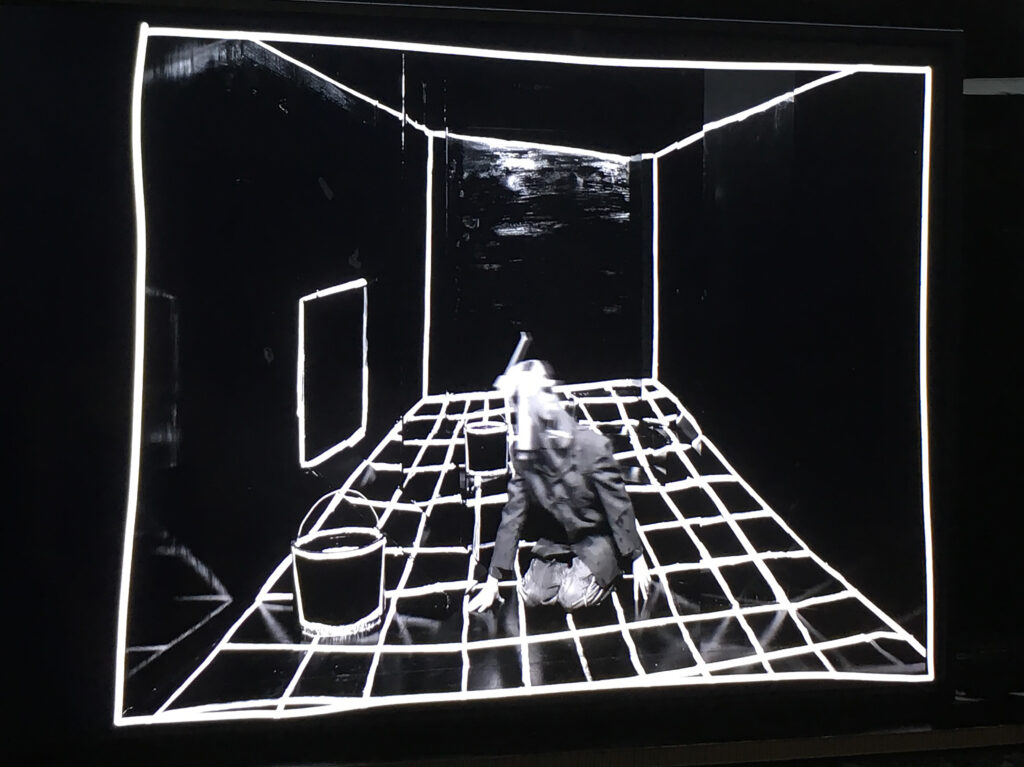

Kim Hankyuls Serpent (2016) und Bird (2019) sind zwei seiner früheren kinetischen und akustischen Skulpturen, die gewöhnliche Werkzeuge und Materialien umfunktionieren, um als Substrat für eine neue Bedeutung zu dienen. Die Arbeiten führen absurde und doch alltägliche Bewegungen und Aufgaben aus, die im mimetischen Sinne entweder exzessiv oder unzureichend sind und die Lücke zwischen Zeichen und Bezeichnetem weiter ausnutzen. Serpent bewegt sich exzessiv, die Wirkung des sich windenden und wild zischenden Kanals ist manisch und gespenstisch – man ist Zeuge eines Aufwands, der von einer Steckdose ausgeht und irgendwo in der Vorstellung endet. Bird zeigt zwei Seiten eines Buchs, die von einer Armatur gehalten und durch eine Bohrmaschine so angetrieben werden, dass man den sanften Flügelschlag erkennen kann. Das Buch wird – zwei seiner Seiten – werden transformiert vom kognitiven Wissensbehälter zu einem Objekt poetischer Reflexion über den Traum vom Fliegen. Insofern weckt die Skulptur tangential auch Klassenassoziationen – Wissen ist Macht. Genau hier liegt der Schlüssel zu ihrer Magie: Den Betrachter:innen bleibt es überlassen, die Wirkung der Arbeiten zu beurteilen, und doch werden sie immer wieder auf die mechanische Sklaverei ihrer Performance zurückgeworfen. In meinen Augen stellen die kinetischen Skulpturen kritische Fragen in Bezug auf die Arbeit der Arbeiterklasse und ihre Beziehung zur zeitgenössischen Kunstproduktion – ist Arbeit unansehnlich? Ist sie zu schweißtreibend? Strebt sie zu sehr nach Ausdruck, nach Bedeutung? In diesem Sinne sind die Arbeiten humorvoll und in ihrer Unbeschwertheit sehr effektiv.

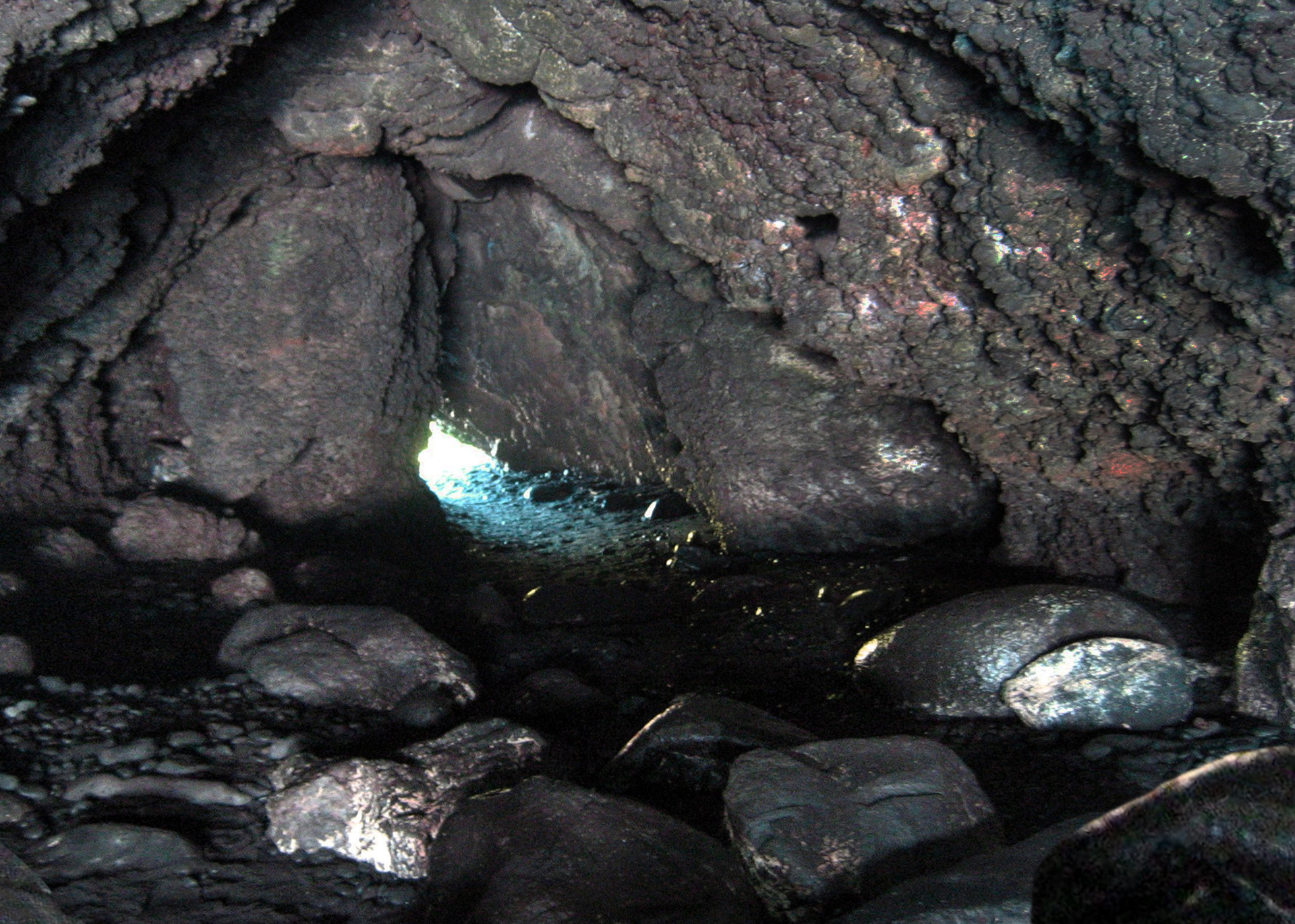

Anton Bo Matzkes Melde (2021) und Hom(e)age (to stonemason Ekhof Platz) (2018) sind Skulpturen, die ihre Qualitäten symbolisch und materiell aus der Umgebung des Ausstellungsraums beziehen; sie scheinen dem Ort, an dem sie präsentiert werden, zu entspringen. Es sind stille Objekte, die die Vergänglichkeit des Lebens zum Ausdruck bringen – vergleichbar der Stilllebenmalerei. Melde ist eine Tonskulptur, die in ihrer Form an zeitgenössische Architektur erinnert. In den rohen Ton hat der Künstler ruderale Samen eingepflanzt, die er auf einer Brachfläche in der Victoriastadt, unweit von after the butcher gesammelt hat. Die Skulptur wird im Laufe der Ausstellung durch das Wachstum der Vegetation animiert – sie führt sozusagen ein Eigenleben; die Samen und ihre Wurzeln werden ihre Form langsam aufsprengen und möglicherweise zum Einsturz bringen, work in progress. Hom(e)age (to stonemason Ekhof Platz), ist eine Skulptur in Form einer Stehlampe, deren Sockel aus gegossenem Beton und einem meterlangem Amiereisenstab bestehen und ebenfalls Baumaterialien darstellen, die oft auf verfallenen Grundstücken entsorgt werden. Das ungewöhnliche Element ist ein marmorner Lampenschirm auf dem Armierungseisen, der alt und zerknittert aussieht, man riecht förmlich den Zigarettenrauch darauf. Die Arbeiten von Matzke zeugen von einer Sensibilität die frei und offen ist für Improvisationen mit den vorgefundenen Materialien und was sie ansprechen, sind Fragen der Gentrifizierung, Klasse und Stadterneuerung – im Guten wie im Schlechten.

Text von Maxwell Stephens

gefördert durch: